Das Turiner Grabtuch – seit Jahrhunderten wird dieser schmuddelige alte Lappen von Millionen Menschen als religiöse Reliquie verehrt. Angeblich sei es jenes Tuch, das Jesus Christus nach seiner Kreuzigung bedeckte und auf dem dann auf wundersame Weise sein Abbild erschienen sei. Doch die moderne Wissenschaft macht dieser Legende erneut einen Strich durch die Rechnung!

Das Turiner Grabtuch

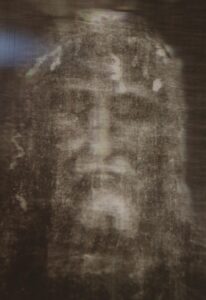

Bei dem Turiner Grabtuch handelt es sich um ein altes Leinentuch, 4,36m lang und 1,10m breit. Auf diesem Tuch ist ein schwacher Abdruck zu sehen, den man mit etwas Fantasie als einen Mann mit den Wundmalen einer Kreuzigung interpretieren kann. Viele Gläubige halten es für das Tuch, in dem Jesus (falls er überhaupt je existierte) nach seiner Kreuzigung eingewickelt wurde.

Bei dem Turiner Grabtuch handelt es sich um ein altes Leinentuch, 4,36m lang und 1,10m breit. Auf diesem Tuch ist ein schwacher Abdruck zu sehen, den man mit etwas Fantasie als einen Mann mit den Wundmalen einer Kreuzigung interpretieren kann. Viele Gläubige halten es für das Tuch, in dem Jesus (falls er überhaupt je existierte) nach seiner Kreuzigung eingewickelt wurde.

Die Geschichte des Turiner Grabtuches beginnt allerdings nicht vor circa 2.000 Jahren in Israel, wie man vermuten könnte, sondern erst in der Mitte des 14. Jahrhunderts in Europa. Es wurde erstmals im Jahr 1367 u.Z. in Lirey, Frankreich, öffentlich ausgestellt – und schon damals wurde es als „Grabtuch Christi“ präsentiert (auch wenn schon damals sogar ein Bischof die Echtheit anzweifelte und es für eine Fälschung hielt). Heute stuft die katholische Kirche das Tuch offiziell als „Ikone“ ein, und nicht als Reliquie (man ist sich also selbst nicht sicher).

Seit mittlerweile fast 450 Jahren, um genau zu sein seit 1578, wird das Grabtuch im Turiner Dom in Italien aufbewahrt, woher es seinen heutigen Namen hat.

Wahrscheinlich im 13. oder 14. Jahrhundert entstanden

Bereits 1989 wurde das Turiner Grabtuch wissenschaftlich untersucht. Durch Radiokarbonmessungen fand man damals heraus, dass der Stoff sehr wahrscheinlich zwischen 1260 und 1390 hergestellt wurde, also möglicherweise genau in dem Zeitraum, in dem es erstmals ausgestellt und als „Grabtuch Christi“ bezeichnet wurde. Was für ein Zufall… 😉

Diese Ergebnisse stammen im Übrigen nicht nur von einem Labor, das hätte ja durchaus einen Fehler machen können, sondern von 3 renommierten Laboren in Oxford, Arizona und Zürich. Wer sich selbst ein Bild machen möchte, die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht (das Paper ist auch bei Sci-Hub verfügbar).

In dieser Zeit war es übrigens sogar üblich, Heiligenbilder in Form von Flachreliefs oder Grabplatten zu erschaffen. Dass sich religiöse Kunstwerke mit pseudo-mirakulösen Ursprungslegenden schmücken, ist kein Einzelfall, sondern eher die Regel des Mittelalters. Es ist also sowieso, auch ohne jegliche wissenschaftliche Beurteilung, sehr wahrscheinlich, dass man diesen Lappen damals nur als „Jesus Grabtuch“ bezeichnet hat, weil sich das so eben „besser verkauft“.

Kritik an der Radiokarbonmethode

Erst vor kurzem hatten italienische Forscher die Radiokarbonmethode von 1988/89 kritisiert, weil angeblich Verunreinigungen zu einem falschen Ergebnis geführt hätten, angeblich sei ihre eigene Methode (natürlich…), die mit Röntgentechnik arbeitet, viel besser und diese habe gezeigt, dass das Tuch aus der Zeit von Jesus stamme.

Es ist allerdings eigentlich schon dreist zu behaupten, dass nicht nur eines, sondern gleich 3 renommierte Labore zu einem falschen (und zudem sehr ähnlichen) Ergebnis gekommen seien, während ihre eigene Methode natürlich fehlerfrei sei. Dabei spricht bisher wirklich alles dafür, dass es sich bei dem Tuch um eine Fälschung handelt, die Tatsache, dass es erst im 14. Jahrhundert plötzlich aufgetaucht ist, 3 unabhängige Labore, die das bestätigen, und dann noch die neue Untersuchung, auf die wir als nächstes zu sprechen kommen.

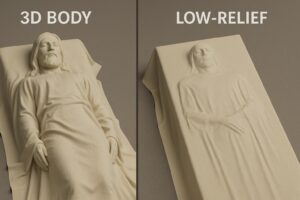

3D-Designer beweist, dass das Bild nicht von einem menschlichen Körper stammt

Der brasilianische 3D-Designer Cicero Moraes hat nun mit digitalen Mitteln gezeigt, was kritische Forscher:innen schon lange vermuten: Das Bild auf dem Grabtuch stammt nicht von einem echten menschlichen Körper. Mithilfe hochentwickelter 3D-Simulationen konnte Moraes nachweisen, dass sich Stoff völlig unterschiedlich verhält, je nachdem, ob er auf einen echten Körper oder auf eine flache Skulptur fällt. Und siehe da – das Muster des Grabtuchs passt nicht zur Anatomie eines Menschen, sondern nahezu perfekt zu einer Flachrelief-Skulptur.

Der brasilianische 3D-Designer Cicero Moraes hat nun mit digitalen Mitteln gezeigt, was kritische Forscher:innen schon lange vermuten: Das Bild auf dem Grabtuch stammt nicht von einem echten menschlichen Körper. Mithilfe hochentwickelter 3D-Simulationen konnte Moraes nachweisen, dass sich Stoff völlig unterschiedlich verhält, je nachdem, ob er auf einen echten Körper oder auf eine flache Skulptur fällt. Und siehe da – das Muster des Grabtuchs passt nicht zur Anatomie eines Menschen, sondern nahezu perfekt zu einer Flachrelief-Skulptur.

Um das zu zeigen erstellte Moraes 2 digitale Modelle, eines von einem echten menschlichen Körper und eines von einem Flachrelief. Dann nutzte er 3D-Simulationstools um virtuell Stoff auf diese Modelle fallen zu lassen. Und siehe da, das Ergebnis des Tuches, das er auf das Flachrelief hatte fallen lassen, entsprach fast exakt einer Aufnahme des Grabtuches aus dem Jahr 1931, welches er zum Vergleich herangezogen hatte.

Bei dem Tuch, das auf den echten (simulierten natürlich) menschlichen Körper fallengelassen worden war, war das Ergebnis deutlich verzerrter, da sich das Tuch dabei deutlich um das Volumen herum verformte. Es entstand eine Verzerrung, die auch als „Agamemnon-Masken-Effekt“ bekannt ist, und von der auf dem „Grabtuch“ nichts zu sehen ist. Diese Methode sei zugänglich und reproduzierbar, so Moraes, seine Arbeit „zeige das Potenzial digitaler Technologien auf, historische Rätsel aufzuklären, indem sie Wissenschaft, Kunst und Technologie verbinde“.

Fazit

Diese Erkenntnis ist keine theologische Randnotiz, sondern ein weiterer rationaler Baustein im Abriss der Mythen rund um das Grabtuch. Was Moraes nun auf visuell beeindruckende Weise zeigt, ist die logische Folge dessen, was seriöse Forschung seit Langem betont: Das Grabtuch ist ein kunsthistorisches Artefakt, keine Reliquie. Wer den Lappen heute tatsächlich noch für das „echte“ Grabtuch hält, mit dem stimmt offensichtlich etwas nicht. Wirklich erschreckend, wie viele Menschen selbst heute noch derart durch Religionen verblendet sein können. Wir leben doch nicht mehr im Mittelalter…